Material

Cutting-Ballon, Scoring-Ballon

Das Prinzip von Cutting Ballons, bzw. Scoring Ballons basiert auf der Ballon-Angioplastie, wobei die Kraft fokussiert auf der Ballonoberfläche befindlichen Klingen (Cutting-Device), bzw. Drahtsegmente (Scoring-Device) übertragen wird, um den Kalk durch ein Einschneiden zu modifizieren. Im Unterschied zu Debulking Verfahren wird das kalzifizierte Material lediglich verdrängt und verbleibt somit in der Gefäßwand.

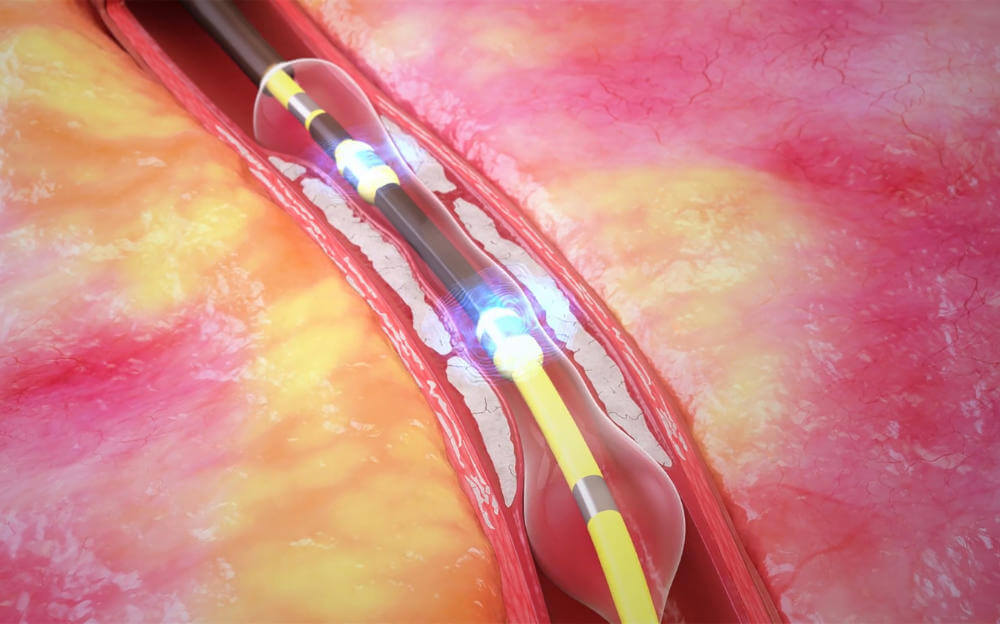

Intravaskuläre Lithotripsie

Seit kurzem steht die intravaskuläre Lithotripsie (IVL) für die Behandlung stark kalzifizierter Stenosen zur Verfügung. Der spezielle Ballon entsendet Stoßwellen, die mit einer Kraft von etwa 50 at auf kalzifizierte Strukturen in der Gefäßwand treffen und diese frakturieren. Die Läsionspräparation durch die Stoßwellen-Emission ermöglicht eine effektive Dilatation stark kalzifizierter Stenosen, wobei mit dem eigentlichen Ballon wenig Druck angewandt werden muss. In den bisher durchgeführten Studien konnte die Sicherheit und Effektivität der IVL bestätigt werden.

Atheroablative Verfahren

Die Rotablation ist eine Methode der interventionellen Kardiologie, die vor allem in der Therapie stark verkalkter Stenosen, die mit Standard-Ballonkatheter nicht passierbar sind oder unzureichend vorbereitet werden können, eingesetzt wird. Die koronare Rotations-Atherektomie (RA) basiert auf dem physikalischen Prinzip des „differenzierten Schneidens“, wobei die kalzifizierten Anteile einer Koronarplaque durch einen diamantenbesetzen Bohrkopf abgefräst und in Mikro-Partikel zerkleinert werden. In den letzten Jahren wurde das weniger aggressive Prinzip der sog. „Plaque-Modifikation“ etabliert, bei dem die Plaque-Oberfläche mit relativ kleinen Bohrköpfen „geglättet“ wird, sodass eine effiziente Ballondilatation erreicht werden kann. Der Rotablator besteht im Wesentlichen aus einer Bohreinheit an deren Spitze sehr kleine, μm große Diamanten angebracht sind. Mit sehr hoher Umdrehungsgeschwindigkeit (170.000 – 200.000 Umdrehungen pro Minute) wird der Rotablator entlang eines Führungsdrahtes über die Stenose hinweg vorgebracht. Da die hierbei entstehenden Partikel kleiner als 5 μm und somit kleiner als ein Erythrozyt (rote Blutkörperchen) sind, werden diese über das Blut abtransportiert und es entstehen hierdurch keine Schäden in der Endstrombahn der Koronararterien. Es verbleibt eine glatte Oberfläche des atheromatös veränderten Gefäßsegments, wodurch die Implantation eines Stents möglich wird.

Das zweite Atheroablative Verfahren ist die orbitale Atherektomie. Die Technik ist der Rotablation ähnlich. Hierbei ist der Bohrkopf allerdings einige Millimeter zurückversetzt. Durch diese Modifikation und einem leichtveränderten Aufbau des Bohrkopfes kann so sowohl in der Vorwärts- als auch in der Rückwärtsbewegung gebohrt werden. Zudem wird der Katheter in Schwingung versetzt. So kommt es neben der Bohrkopf-Rotation zu einer kreisenden Bewegung des ganzen Systems. So wird im Vergleich zur Rotablation (exzentrische Abtragung) eine konzentrische Abtragung der Plaque-Struktur erreicht. Das Risiko des „Festbohren“ wird durch die Modifikation deutlich reduziert.